Manchmal möchte ich meinen Computer aus dem

Fenster werfen. Aus einem der vielen offenen Tabs ertönt

Musik, aus einem anderen erklingt das ding einer

neuen E-Mail (oder war es eine WhatsApp-Nachricht?),

Recherchetabs sind offen, von denen ich

abgedriftet bin, um mich viel interessanteren Dingen

zu widmen als meiner To-do-Liste. Mein Handy neben

mir macht Geräusche und ich muss nachsehen –

wer, was, wie, wo. Die Aufgaben, die ich zu erledigen

habe, erstrecken sich ins Unendliche und ein Gefühl

der Überforderung stellt sich ein. Aber seien wir doch

mal ehrlich – es wäre alles zu schaffen, würde ich mich

nur darauf konzentrieren.

Mittlerweile ist es fast als Kunst zu bezeichnen, ununterbrochen

an einer Aufgabe zu arbeiten und sich so

sehr zu vertiefen, dass man dabei den sogenannten

Flowzustand erreicht. Denn jedes Geräusch, jedes Gespräch,

jede schnelle Nachricht wird dankend in

Empfang genommen, um sich von den To-dos ablenken

zu lassen. Mal wird schnell eine 20-minütige

Serienfolge oder Scrollen auf den Social Media-Apps

als Pause dazwischengeschoben – was soll da auch

schon groß passieren?

Tatsächlich passiert da eine ganze Menge, denn nach

jeder Unterbrechung brauchen wir im Schnitt 23 Minuten

und 15 Sekunden, um unsere Aufmerksamkeit

zurückzuerlangen und wieder konzentriert an der eigentlichen

Aufgabe zu arbeiten. Dies erklärte Gloria

Mark, Professorin für Informatik an der University of

California, Irvine, in einem Interview. Wie fühlen sich

die Dauertexter jetzt?

Screens, Screens, Screens – überall – in allen Formen

und Größen und in allen Lebensbereichen. Ohne das

Internet geht heutzutage nichts mehr. Sei es im Arbeitskontext,

wo viele Berufe verlangen, dass wir in den

Computer starren. Oder im universitären Kontext,

denn Studieren ohne Computer oder Tablet ist nicht

mehr möglich. Nicht zu vergessen im privaten Rahmen,

wo wir zum Entspannen Netflix anmachen und

wenn wir es ins Bett geschafft haben, noch ein bisschen

Doomscrolling mit dem Smartphone betreiben.

Ganz klar, wir sind alle abhängig.

Und wer kann es uns verdenken? Die Gesellschaft ist

strukturell darauf ausgelegt, online zu sein – ob nun in

den Arbeitssektoren oder privat. Vor allem auf den sozialen

Medien tummeln sich bunte Bilder,

Freund*innen vernetzen sich, es wird gelacht, geteilt,

geschaut und partizipiert. Jeder Like, den man bekommt,

verursacht einen Rausch von Bestätigung und

dem Verlangen nach mehr. Dopamin durchflutet unsere

Hirne und das wollen wir natürlich so oft

wiederholen wie nur möglich. Also behalten wir unser

Verhalten bei, verweilen in den Apps und konsumieren,

was das Zeug hält – vor allem Werbung (hmm, als

hätte sich jemand etwas dabei gedacht).

Justin Rosenstein, Erfinder des Like-Buttons von

Facebook, verglich beispielsweise Snapchat schon

2017 mit Heroin. Er hat Konsequenzen aus seinem

Verhalten gezogen und sich strikte Regeln bei seiner

Smartphone-, Internet- und Social Media-Nutzung

gesetzt.

Ich selbst merke die Auswirkungen der Bildschirme

und ihrer Inhalte sowohl physisch als auch psychisch.

In stressigen Zeiten, wenn ich lange vor dem PC sitzen

muss und vor mich hin tippe, merke ich manchmal,

wie mir eine Gehirnzelle nach der anderen abstirbt.

Die Augen brennen, mein Kopf ist leer und fühlt sich

gleichzeitig voll an, wie benebelt. Im Hier und Jetzt

gibt es unendlich viele

Möglichkeiten sich aus

der realen Welt herauszukatapultieren. Legt

man es darauf an, muss

man keine Sekunde unbeschallt leben. Reiz-überflutung

als Ablenkung. Die Konsequenzen sind uns allen

bekannt: zum Beispiel eine schlechte Körperhaltung,

unruhiger oder wenig Schlaf, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne,

Irritation, bis hin zur Begünstigung von

Angststörungen und Depressionen. Das Leben fühlt

sich schnell zu viel an, obwohl kaum etwas passiert.

Lord have mercy, today drained me.

„Im Grunde treiben wir uns alle gegenseitig in diese Abhängigkeit. Von wegen HDGDL.“

Der Beginn der Internetabhängigkeit

Manchmal frage ich mich, wie es dazu kam. Schauen

wir uns mal meinen kurzen exemplarischen Verlauf der

Internetnutzung von der Kindheit bis heute an, wohl

wissentlich, dass ich (weiß, weiblich, Millennial) stellvertretend

nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft

stehen kann.

Nostalgisch erinnere ich mich zurück an dieses bestimmte

Rauschen und Knarren, das ertönte, als wir –

meine Familie und ich – uns in den späten 90ern zum

ersten Mal mit dem Computer in das Internet einwählten

und plötzlich keiner mehr telefonieren

konnte. Der Computer stand fest in einem von der Familie

dazu auserkorenen Büro, mit Röhrenbildschirm

und klackernder Tastatur. Eine neue Welt – wir waren

online, ohne Google, aber mit ominösen Internetseiten.

Ich kann mich zu Beginn der neuen Ära kaum an eine

eigene zielgerichtete Computernutzung entsinnen,

mit großer Wahrscheinlichkeit, weil es keine gab. Dunkel

kommen Bilder und Melodien von

Computerspielen in den Sinn, aber dann wohl doch

nicht so prägend, wie gedacht. [Jegliche aus Neugier

betriebene Internetrecherche zu expliziten Inhalten als

Teenager wird hier ausgeklammert.] Interessant wurde

es, als ich YouTube entdeckte und dort Stunden um

Stunden verbringen konnte. Über ICQ und schülerVZ

gelangte ich zum globalen Facebook. So schlich

sich die Dopaminmaschine Internet Schritt für Schritt

in mein Leben ein. Als das Internet mit Laptops, Tablets

und Smartphones mobil wurde, war es dann mit

der Unabhängigkeit ganz vorbei. Mittlerweile tummeln

sich auf Facebook hauptsächlich Boomer und

Gen X, während der Rest zu Instagram, TikTok und

Co. migriert ist.

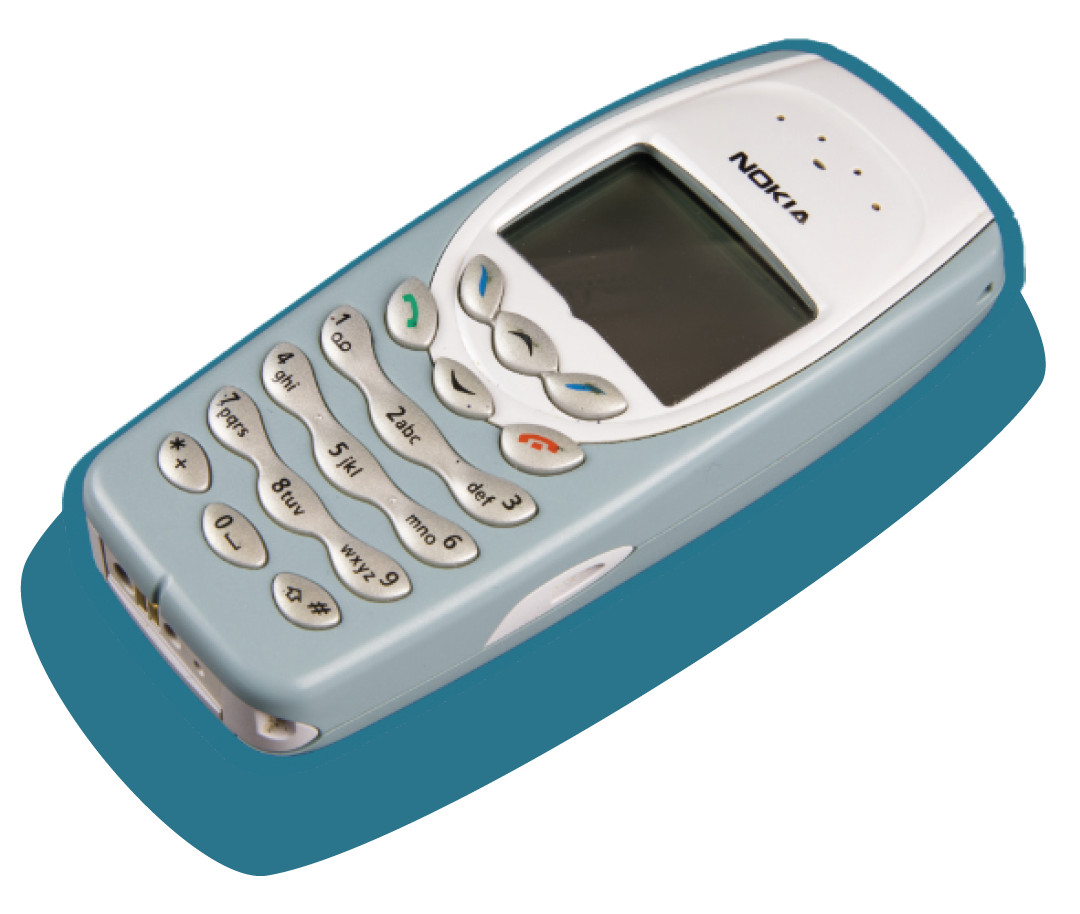

Mit 12 Jahren bekam ich mein

erstes Handy, ein unkaputtbares

Nokia, dessen bestes Feature

„Snake“ war! WLAN gab es noch nicht und als ich ein

neues Handy bekam, welches den gefährlichen Internetbutton

besaß, wurde ich jedes Mal mit einem

Adrenalinstoß durchfahren, wenn ich versehentlich

draufdrückte. So wurde ich ständig von der Angst begleitet,

die Familie unabsichtlich in finanziellen Ruin

zu treiben. Guthaben musste aufgeladen werden und

jede SMS kostete Geld, weshalbmandieLeerzeichenweglassen mussteum Platzzusparen.

Freund*innen, die

einen Handyvertrag hatten, waren meinen Eltern suspekt.

Well, well, well, how the turntables … Kommt

heute jemand mit einer Prepaidkarte um die Ecke, ziehen

wir verwundert die Augenbrauen hoch. Wir

erwarten voneinander ständige Verfügbarkeit. Alles,

was aus der Reihe fällt, wird als störend, unnötig und

kompliziert abgestempelt. Im Grunde treiben wir uns

alle gegenseitig in diese Abhängigkeit. Von wegen

HDGDL.

Das Smartphone und wir

Abhängigkeiten zu entkommen ist enorm schwer. Ich würde behaupten, dass es am produktivsten ist in Sachen Internet und Co. die suchtbegünstigenden Objekte ganz aus dem Leben zu streichen und keinen Zugriff mehr zu haben. So in etwa habe ich das auch gemacht und das bereits mehrmals. Das letzte Mal war vor ungefähr zwei Jahren – da habe ich WhatsApp gelöscht, war auf keiner Social Media-Plattform vertreten und nur telefonisch erreichbar (und per E-Mail natürlich). Auslöser war die Vermischung von Privatem und Beruflichem auf WhatsApp, die mich ständig mein Handy checken ließ, gestresst von der Frage, ob irgendwo irgendjemand etwas von mir brauchte. Die Prokrastination durch die sozialen Medien brauche ich in dem Zusammenhang kaum mehr zu erwähnen, so geläufig ist das Problem. „Möchtest du in Ruhe gelassen werden?“, fragte man mich. Nein, das war es nicht. Ich wollte gerne in Kontakt treten – aber in richtigen Kontakt. Zu oft bekam ich unnötige Updates, Bilder oder Nachrichten, die keinen Mehrwert brachten, sondern im Gegenteil Stress auslösten. Eine Flut an Infos, die letztendlich keine Infos waren. Um nicht falsch verstanden zu werden – es geht mir nie darum Kontakt zu reduzieren, sondern genau um das Gegenteil: Kontakte zu intensivieren und sie präsent und mit voller Aufmerksamkeit wahrzunehmen.

Das unkaputtbare Nokia-Handy

Kurz nachdem ich WhatsApp gelöscht hatte, stellte

sich tatsächlich eine gewisse Entspanntheit bei mir ein.

Ich griff nicht automatisch nach meinem Handy, denn

da gab es eh nichts zu sehen. Ein wundervoller Schritt

für mich, aber für meine Freund*innen und Familie

nicht so einfach. Es kamen trotzdem SMS rein,

Sprachnachrichten wurden über andere Kanäle geschickt

und nur wenige riefen an. Die Kommunikation

mit meinen Freund*innen stellte sich erst

langsam um, und natürlich hatte ich das Gefühl etwas

zu verpassen. Die Hürde mit mir Kontakt aufzunehmen

war nun größer geworden und nicht so

niedrigschwellig, wie eine schnelles „Na?“. Spontane

Verabredungen passierten weniger, und größere Unternehmungen

verlangten Planung im Voraus. Es wäre

falsch zu behaupten, der Verzicht auf WhatsApp hätte

mein Leben komplett vereinfacht, aber er entschleunigte

es definitiv.

Im letzten Monat meines Experiments bekam ich eine

so hohe Rechnung meines Mobilfunkanbieters, dass

ich mich den Umständlichkeiten beugte und den Messengerdienst

wieder installierte, statt mir einen neuen

Vertrag mit unlimitierten SMS und Minuten anzuschaffen.

Ich habe viele

Komplimente für die Löschaktion

bekommen, aber

angeschlossen hat sich keine*r.

Das sollte niemanden wundern.

Es hat sich nun mal

etabliert, dass sich der soziale

Kontakt auf WhatsApp oder einem

ähnlichen Messengerdienst

abspielt. Es scheint, als

bräuchten wir ein Smartphone,

um überhaupt in Kontakt zu treten – oder gar ein Sozialleben

zu führen?

Selbst in Gesellschaft ist es normal, ein Stück der

Aufmerksamkeit dem Handy zu schenken. Ich habe

meine Freund*innen dabei beobachtet (die sich der eigenen

Abhängigkeit ebenfalls bewusst sind). Eine

kleine Anekdote: Ich und eine Freundin machten Urlaub

in einem kleinen Trailer in Spanien. Wir hatten

leider ein paar Aufgaben zu erledigen, aber zum Glück

war WLAN vorhanden. Das gab allerdings am dritten

Tag den Geist auf. Für mich war das kein großes Problem,

denn ich hatte mein Handy sowieso fast die

ganze Zeit im Flugmodus und verhielt mich generell

recht analog (schrieb z. B. meine Hausarbeit auf Papier).

Aber für meine Freundin war das nicht so

einfach. Sie wollte Musik streamen und auf Instagram

sein. Zudem war an dem Morgen Twitter wegen eines

Dramas explodiert. Die Versuche, das WLAN wieder

in Gang zu setzen, scheiterten, also nuzte sie widerwillig

ihre mobilen Daten. Somit waren wir wieder online

und verfolgten die wichtigen Fragen des Lebens. Ich

ließ mich gerne mit hineinziehen, schließlich mussten

wir unbedingt wissen: DID HARRY STYLES SPIT

ON CHRIS PINE?

Die Strukturen unserer Gesellschaft

Das Problem lässt sich stufenweise angehen. Für manche

reicht es schon die Social Media-Apps zu

deinstallieren. Andere bräuchten noch mehr Abstand.

Die ständige Erreichbarkeit der Messengerdienste oder

der einfache Klick aus dem Arbeitsdokument raus lassen

zu viel Ablenkung zu und machen das Leben

stressiger als nötig. Dazu scheint es sogar Ideen und

Lösungsansätze zu geben: Um das Produktivitätsproblem

anzugehen, gibt es die Möglichkeit Webseiten,

Apps oder gleich das ganze Internet auf dem Handy

oder Computer zu blockieren.

Neulich las ich (im Internet), dass das große WWW

nicht als gut oder böse beschrieben werden könne. Es

sei ein Nutzgegenstand und somit

neutral. Einzig unser

Handeln werte es. Demnach

sind es wir selbst, die es zu

sinnvollen Zwecken nutzen

können, Illegales damit betreiben

oder unsere mentale Gesundheit zerstören.

Folglich liegt es am Verhalten der einzelnen Person.

„The Internet? Is that thing still around?“ – Homer Simpson

Auf den ersten Blick scheint die Lösung für den Umgang

mit Smartphone, Laptop und Co. die Balance zu

sein. In der Theorie klingt das wunderbar, aber in der

Praxis sind es dann doch eher die Extreme, an die wir

uns halten. Digital Detox ist zum Beispiel eine Möglichkeit,

um durch den Entzug von Social Media,

Netflix und anderen suchtauslösenden Interneterfahrungen,

sein Gehirn neu zu kalibrieren und

herunterzufahren. Es gibt viele Selbstexperimente, die

man auf YouTube (wie ironisch) verfolgen kann, von

Leuten, die eine Woche oder einen Monat auf Smartphone

und Co. verzichten. Und siehe da, alle sind

entspannter, leben mehr im Moment und genießen

ihre Zeit intensiver. Sobald die Experimentierzeit jedoch

abgelaufen ist, kehren sie zu ihren Geräten und

nach einiger Zeit zu ihren alten Gewohnheiten zurück.

Man kann es ihnen nicht verdenken, mir ist es ebenfalls

so ergangen.

Es liegt wohl doch an den Strukturen, die uns immer

wieder dazu zwingen, uns mit dem Internet zu verbinden.

Von da ist es nur ein kleiner Klick in die

unendlichen Weiten, raus aus der Realität und rein ins

Dopaminchaos. Es ist ein Teufelskreis, der jede*n zurück

in den Strudel der Information, des

Entertainments und der Arbeit zieht. Dabei selbst die

Kontrolle zu behalten, gelingt nicht vielen. I’m tired of

this, grandpa.

Well, that’s too damn bad. Das Internet abschaffen – von solchen Überzeugungen

halte ich mich fern. Es gibt zu viele positive Seiten.

Und auf die unendlichen Möglichkeiten der Technik

wollen wir auch nicht verzichten. In Deutschland werden

Stimmen laut, die das Land als schlechte

Internetnation kritisieren und hervorheben, wie weit

hinten die Bundesrepublik in Sachen Digitalisierung

liegt. Auch mir erschließt sich zum Beispiel die Notwendigkeit

Notwendigkeit von schnelleren, digitalisierten Abläufen in

Ämtern und Co. Ich rege mich schon auf, wenn man

irgendwo nicht mit Karte zahlen kann.

Aber unserem Umgang mit dem Internet Grenzen zu

setzen, ist meines Erachtens

trotzdem sinnvoll. Wir sollten

uns betrachten, als wären wir

undisziplinierte Kinder, die

des Schutzes bedürftig sind.

Und immer wieder reflektieren:

Ist unser Umgang mit dem Internet, den sozialen

Medien, den Streaming-Plattformen selbst gewählt

oder befinden wir uns in einer Abhängigkeit, die uns

durch den vom Internet durchzogenen Alltag gar

nicht aufgefallen ist?

Mein Essay endet mit einem Plädoyer für entschleunigtes

Leben und Arbeiten. Wir sollten Zeit haben, die

Gedanken fernab jeglicher Stimulierung wandern zu

lassen und uns auf die Stille einlassen zu können.

Wenn wir uns der Langeweile hingeben, überraschen

wir uns manchmal selbst. Haben wir den Mut unseren

Gedanken zuzuhören, stellen wir am Ende möglicherweise

fest, dass sich selbst kennenzulernen nicht so

furchtbar ist wie gedacht und es durchaus wert, nicht

sofort in Ablenkung zu flüchten.

Leider kann ich keine Komplettlösung für das Problem

anbieten. Falls jemand gute Ideen hat, lasst es

mich wissen und schreibt mir einen Brief.